【2025年度より拡充】大学無償化制度の条件や手続き、無償になる範囲を解説

物価の上昇により家計の負担が重くなる昨今。子育て世帯では、教育費についても負担を感じている家庭が多いのではないでしょうか。可愛いわが子のために、子どもが望む教育を受けさせてあげたいと思いつつも、経済状況の理由から断念したり、進路変更を余儀なくされたりするご家庭もあるでしょう。そもそも子どもを持つことを諦めたり、2人目、3人目は断念したりするご家庭もあります。

今回はそんなご家庭の助けにもなる、3人以上の子どもを扶養する多子世帯を対象とした「大学無償化制度」を解説します。

2025年4月開始のこの制度を利用することで、特に教育費の中でも家計負担が重い大学費用の負担を軽くできる可能性が高いニャ!

以前マネキンには、教育費や出産費用などの子育てにかかるお金について教えてもらったけど、負担を軽くするためにも活用できる制度は知っておきたいな。詳しく教えて!

もちろんニャ。大学無償化制度について、概要から条件、無償になる範囲、手続きなどを解説するニャン!

日本の物価の変化については、こちらの記事がおすすめです。

・日本の物価は30年でどのくらい変わった!?今と昔で比較してみた!

子どもの教育にかかるお金とその備え方、知っておきたい制度については、こちらの記事もご覧ください。

・子ども一人約2,500万円!?教育資金の賢い貯め方・作り方

・高騰する子どもの学費!お金の備え方から、学費の無償化など使える制度・手段を紹介!

・大学無償化制度を利用することで、教育費の中でも特に家計負担が重い大学費用の負担を軽くできる可能性がある。

目次)

1.2025年度から開始の大学無償化制度とは

2.大学無償化制度の対象者と利用条件について

2-1.大学無償化制度は学業成績次第で支援が打ち切りになる!?

3.大学無償化制度で無償になる範囲は?

4.大学無償化制度の申請時期と手続き

5.大学無償化制度を利用できても教育費の準備は必要

5-1.教育費の準備方法

1.2025年度から開始の大学無償化制度とは

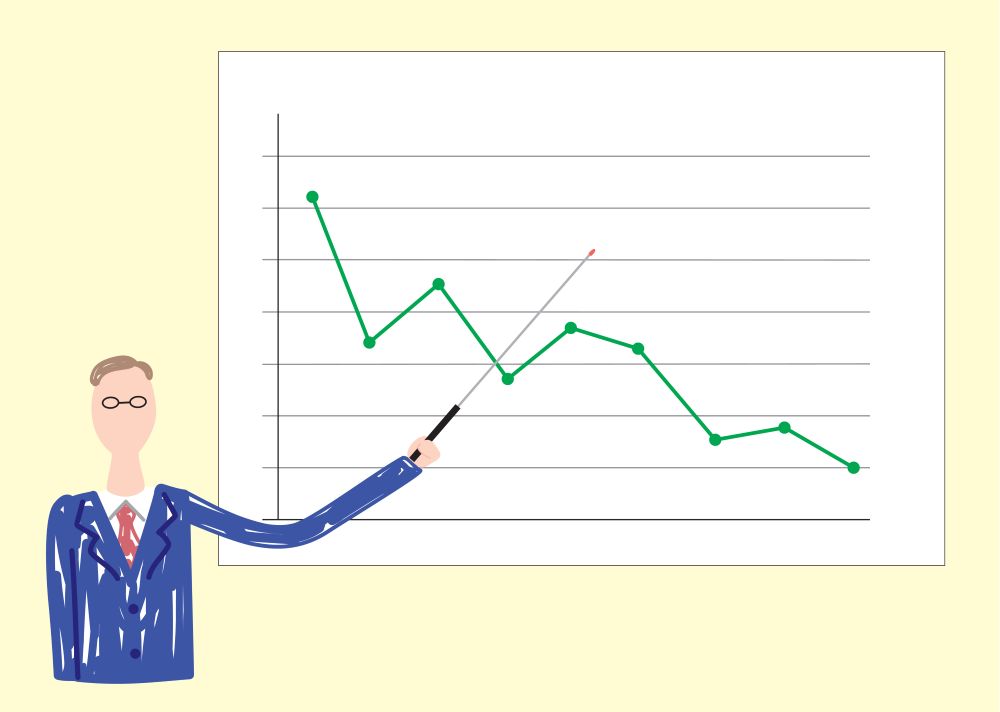

少子化が加速していますが、子どもの数が減ると日本の人口が減ります。そして日本の人口が減れば、経済成長や社会の活力も減ってしまう可能性があります。

そこで政府は、「こども未来戦略方針」を掲げ、異次元の少子化対策に取り組んでいるニャ!

具体的には、

①子育て支援の充実

②児童手当の充実

③「共育て」の応援

④ひとり親家庭の支援

⑤地域支援体制強化

⑥高等教育費の負担軽減

が掲げられており、今回の「多子世帯の大学無償化」は⑥高等教育費の負担軽減に該当します。

実は2020年4月から一定の要件を満たした専門学校、高等専門学校、短期大学、大学等に進学を希望する生徒に対して、

「授業料・入学金の免除」

「給付奨学金の支給」

という2つの側面から支援する「高等学校等就学支援制度」がスタートしています。

ただし、支援が受けられるのは基本的に住民税非課税世帯もしくはそれに準ずる世帯となっており、子どもを3人以上扶養する多子世帯にも所得制限がありました。

今回の大学無償化制度は、特に子どもの学費負担が大きい多子世帯を対象に所得制限を設けず、専門学校、高等専門学校、短期大学、大学等の授業料や入学金を無償にする制度です。

2.大学無償化制度の対象者と利用条件について

大学無償化制度は、正式には「高等教育の修学支援新制度」といい、利用できるのは、子どもを3人以上扶養している多子世帯です。2025年4月以降に入学する生徒、もしくは、2025年4月時点で前年度から在学中の生徒も対象になります。

すでにスタートしている高等学校等就学支援制度とはどう違うの?

「高等教育の修学支援新制度」と「高等学校等就学支援制度」は異なる制度で、「高等教育の修学支援新制度」は、専門学校、短期大学、大学等への進学を希望する生徒に対して、授業料を減免したり、奨学金を給付したりする制度です。

「高等学校等就学支援制度」は、一定要件を満たす世帯に対して国が高校の授業料の全部、または一部を支援している制度です。

今回の多子世帯向けの大学無償化制度は、所得制限が撤廃となり「高等教育の修学支援新制度」を拡充したものです。

この制度を利用する上で注意したいのは「3人以上が同時に扶養されている必要がある」という点だニャ。

例えば、下図のように、子どもが3人いて、第1子が大学に進学した場合、第1子は支給対象です。また、第1子に加えて第2子も大学に進学した場合、第2子も支給対象になります。

ただし、第1子が大学を卒業して扶養から外れた場合、扶養される子どもが3人という利用条件を満たさなくなります。支給対象であった第2子だけでなく、第3子も支給対象外となります。

また、対象となる学校の種別は、

・国内にある専門学校

・高等専門学校(4・5年生)

・短期大学

・大学

等となっています。

だから海外の大学等や対象校以外への進学では制度を利用できないニャ。また、大学院も対象外ニャ。どの学校が対象かは、文部科学省のホームページで確認するニャン!

2-1.大学無償化制度は学業成績次第で支援が打ち切りになる!?

大学無償化制度を利用するには生徒自身の学業に関する要件もあります。

ただし、高校在学時の成績だけでは否定的な判断をせず、レポートの提出や面談等により、学習意欲や進学目的等を確認できれば要件を満たすことができます。

学業基準については、文部科学省のホームページでご確認ください。

制度を利用できると認定されたら、その後に成績が落ちたりしても問題ないの?

認定後も学習意欲と成果を毎年確認され、要件を満たさない場合には、支援が打ち切りになるニャ。

学業成績の要件は以前よりも厳しくなり、これまでは授業の出席率が5割以下の場合に支援を打ち切られていましたが、2025年度からは「出席率6割以下」となっています。習得した単位数が標準の7割以下の場合には警告を受けます。

大学無償化と他の奨学金制度が併用できるのかという点も気になるところですが、日本学生支援機構が実施している返済する必要がない「給付型奨学金」との併用が可能です。

ただし、給付型奨学金の支給額は、世帯構成や収入により変わります。支援の対象になるか、どれくらいの金額が支給されるかは日本学生支援機構が提供している「進学資金シミュレーター」で確認してみましょう。

3.大学無償化制度で無償になる範囲は?

一般的に教育費のピークは「大学進学」と言われています。

国立大学の学費は、文部科学省によって標準額が定められており 、

・入学金28万2,000円

・年間の授業料は53万5,800円

となっており、4年間で約243万円の学費がかかります。

私立大学の学費は、私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金調査結果によると、以下のようになります。

<文系>

・入学金:22万3,867円

・年間の授業料:82万7,135円

・施設設備費:14万3,838円

文系の私立大学では、4年間で約411万円の学費がかかります。

<理系>

・入学金:23万4,756円

・年間の授業料:116万2,738円

・施設設備費:13万2,956円

理系の私立大学では、4年間で約542万円の学費がかかります。

医歯系学部に進学した場合には、さらに学費がかかります。

大学無償化制度では、これらの入学金、授業料が全額支援されます。厳密には、各学校の入学金、授業料等が減額されるので、直接、学生本人に現金が支給されるわけではありません。

なお、施設設備費や実験実習費など、入学金と授業料以外は支援の対象外となります。

ただし、無償化という言葉がついているものの、支給金額には上限があるので、完全無償化というわけではありません。入学金、授業料の支給上限金額は下図の通りになっています。進学先の入学金や授業料が支給上限金額を上回っている場合、差額を支払う必要があります。

留年のように正規の修業年限で卒業できない場合や、上記で触れた習得単位が少ない場合などは支援が打ち切られるから注意が必要です。

支援を受けるからには、留年などしないように頑張って勉強する必要があるニャ!

4.大学無償化制度の申請時期と手続き

既に始まっている「高等学校等就学支援制度」では、

・高校3年生の段階で申し込む「予約採用」

・大学等へ進学後に申し込む「在学採用」

の2種類がありますが、2025年度から開始の大学無償化制度では、「在学採用」のみの申し込みとなります。

ここで知っておいてほしいのは、2024年度中の予約採用申込において不採用となった場合でも、2025年度の在学採用では採用される場合もあることニャ!

2025年度から支援を受ける場合には、学校に入学後、学生窓口(奨学金担当窓口)で申込書類等を受け取ります。入学後、学校を通じて日本学生支援機構への申込を行います。

具体的な申込方法は、学校の学生窓口(奨学金担当窓口)もしくは、学校の奨学金に関する案内やウェブサイト等で確認するようにしましょう。

5.大学無償化制度を利用できても教育費の準備は必要

大学無償化制度を利用すると大学の入学金も授業料も無償になるのであれば、教育費の準備は必要ないのでは?と思った方もいるかもしれません。

でも、入学金、授業料以外に大学にかかる費用として考えておかなければならないのが「下宿代」です。大学には下宿して通う人もいるでしょう。

全国大学生協連「第58回学生生活実態調査」(2023年)によると、毎月の下宿生の支出は12万3,630円となっています。単純にこれだけの金額が4年間かかったとすると、総額は600万円近くになってしまいます。

また、最近では、海外留学をするケースも増えています。海外留学をする場合、どこの国に留学するか、留学する目的などにもよりますが、欧米諸国に留学する場合には円安の傾向もあり、学費や生活費を含めて1年間で1,000万円程度かかることも珍しくないようです。

その他にも、仕送りやサークル・部活の活動費など大学無償化制度の範囲外でお金が必要になることも多そう。子どもの進路選択の幅を広げるためにも、教育資金の準備はしっかり行うことが大切だね。

具体的に教育費はどんな方法で準備していけばいいのか紹介するニャ!

5-1.教育費の準備方法

●児童手当

まず、活用したいのが「児童手当」です。2024年10月から児童手当は拡充されており、0歳から高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの子どもがいる世帯に対して支給されます。

支給される金額は、子どもの年齢や人数によって異なりますが、3歳未満は月額1万5,000円、3歳〜高校生年代は月額1万円、第3子以降の子どもには3万円が支給されます。0歳から貯めておけば、約230万円貯まります。

児童手当については、こちらの記事で詳しく解説しています。

・児童手当が拡充!支給対象や支給額の変更点、最新の子育て支援策を解説

●財形貯蓄・自動積立

自動的に積立できる商品として王道なのは、財形貯蓄や銀行の自動積立定期預金でしょう。毎月決めた金額をコツコツと積立てていくことにより、着実にお金を貯めることができます。

会社に財形制度があれば、簡単な手続きをするだけで給与からお金を天引きして貯めてくれます。税制優遇のようなものはありませんが、スタートから1年経てば、自由に引き出し可能です。財形貯蓄の制度が会社にない場合、銀行の自動積立サービスを利用しましょう。

●投資信託積立(NISAのつみたて投資枠)

また、学資保険も王道な方法です。毎月保険料を支払えば、満期時に満期保険金が受け取れます。最近は、金利上昇傾向にあり予定利率が上がってきているので、商品を選べば活用するのも手です。

ただし、元本割れを起こす商品が少なくなかったり、売り止めになっていたりする商品もあり、一昔前に比べると活用度が下がってるニャ。

金利上昇の影響については、こちらの記事をご覧ください。

・【金利上昇で何が変わる?】生活への影響は実はマイナス面よりプラス面が多い!?

そこで、ぜひ、活用したいのが投資信託積立です。

仮に毎月1万円ずつ積立で投資信託を購入し、子どもが大学に入学するまでの18年間を年平均4%の利回りで運用した場合、積立した元本の216万円が約316万円と、約100万円増える計算になります。

年平均4%の利回りなんて難しくない?

そう思うかもしれないけど、金融庁の資料によると、積立・分散投資を20年間行った場合、リターンは2%~8%に収まるとあるニャ。4%という数字は、決して不可能ではないニャン。

さらに、NISAのつみたて投資枠を活用して投資を行えば、利益に対して税金がかかりません。

NISAについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

・2024年スタート!新しいNISAの賢い活用方法と疑問をQ&A式でプロが解説!

・20、30代の利用者が急増中!税金がかからなくなる制度「NISA」って何?

・NISAで投資をすると利益は出るの?初心者でもできる?経験者に聞いてみた

●その他の方法

教育費をしっかり準備するのが理想ですが、子どもの進学コースによっては、家計のやりくりだけではどうしても賄えないというケースも出てくることでしょう。

そんな時に検討したいのが「教育ローン」です。奨学金と比べると利息がかかりますが、利息が低めの金融機関を選んで上手に活用する方法もあります。

教育ローンの場合、スピーディーに資金を手にすることができるのがメリット。

奨学金は入学後の進学届けの提出が必要なため、実際奨学金が振り込まれるのは5月以降となるのが一般的です。すぐに資金が必要な場合には教育ローンは使い勝手が良いといえます。

もちろん、教育ローンは、金利負担もあり安易に借りすぎると危険ですが、どうしても家計だけでは教育費が賄えないという場合、あらかじめ教育ローンの活用も見込んで資金計画を立ててみるのもひとつの方法でしょう。

3人以上の子どもを持つ保護者の方は今回ご紹介した大学無償化制度をぜひ活用し、子どもの大学生活の充実と家計の負担軽減を一緒に実現してほしいニャ!

子どもにはやりたいことをやらせてあげたいし、生活もなるべく豊かにしたいものね。改めて、大学まで行かせてくれた両親に感謝だなぁ。

マネ娘が珍しく良いこと言ってる…!

ちょっとそれどういう意味!?

▼この記事を読んでいる方にオススメ

・児童手当が拡充!支給対象や支給額の変更点、最新の子育て支援策を解説

・高騰する子どもの学費!お金の備え方から、学費の無償化など使える制度・手段を紹介!

・子ども一人約2,500万円!?教育資金の賢い貯め方・作り方

・【ライフステージ別】人生の節目の保険の選び方と見直し方

ファイナンシャル・プランナー(CFP)/Money&You取締役

中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを創業、10年間取締役を務め退任。その後現職へ。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計180万部超。1級FP技能士。住宅ローンアドバイザー。